秋のものを使ったおもちゃが完成し、お互いの作ったもので遊びました。

友達に遊んでもらって嬉しそうな子供たちでした。

12月9日(月)に高橋先生に来ていただき、マット運動を教えていただきました。前転や後転だけでなく、壁倒立や側転の練習の仕方も教えていただきました。実際にやり方を見せていただいたり、ポイントを教えてもらったりしました。今週の金曜日にも来ていただけるので、さらにレベルアップできるといいですね。

12月6日(金) 生活科の時間に1年生を『あそびランド』に招待しました。1年生に喜んでもらおうと、クラス会議を開いてどんなコーナーをつくるか話し合い,準備してきました。自分たちのつくった動くおもちゃを手にし、楽しそうに遊ぶ1年生の笑顔を見て、とても嬉しくなった2年生でした。また 一緒にあそぼうね。

秋も終わろうとしており、中庭にはどんぐりや葉っぱがたくさん落ちています。

行田公園で秋を探した1年生ですが、もっと秋を楽しむため、木の実や葉っぱをつかっての遊びを考えました。

マラカスやこまなど、それぞれ楽しみながら作っています。

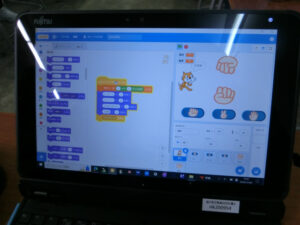

12月6日(金)にプログラミング教室がありました。スクラッチを用いて、じゃんけんゲームをプログラミングしました。自分と相手をつくり、グー・チョキ・パーの何を出すのか、そして勝負の結果を判定するという3段階の作成でした。できたジャンケンゲームで互いに遊んでいました。

いつも何気なく行っているじゃんけんでしたが、プログラミングをすると様々な場合を想定しなければいけず、とても難しかったですね。

2024年最後の読み聞かせです。

もうすぐクリスマスということもあり、クリスマスにまつわるお話を聞かせていただいた学年もありました。

どの子も、読み聞かせボランティアさんがしてくださるお話に夢中になっていました。

次の読み聞かせは1月です。楽しみですね。

科学の時間を使って、「しゃぼん玉のひみつ」を探っています。小さい頃によくやっていたしゃぼん玉ですが、大人が吹いてもワクワクします。「もっと大きなしゃぼん玉はできないかな」「色を付けることができないかな」「どうしてしゃぼん玉は膨らむのだろう」など疑問をもち、仲間と協力しながら解明しているところです。

しゃぼん玉の液、吹き方、使う道具等を変えています。追究したい疑問や課題から次々と疑問が湧いてきたり、一つ実験をすると次の実験計画が考えられたりしていますね。

11月30日(土)、北っ子が楽しみにしているもちつき会が行われました。

PTAの方々や地域のみなさんがふかしてくださったもち米を臼に入れてもらい、みんなで交代で杵でつきました。

「よいしょ」「よいしょ」の掛け声に合わせて、自分たちで付いたお餅の味は格別でした。

また、この日のためにPTAの方々は豚汁を、地域の方々はお漬物を用意していただき、みんなで舌鼓を打ちました。

その後、学校田を管理してくださった、農業指導の富宮さんに、5年生がお礼のあいさつを行いました。

もちつき会を主催いただきましたPTAのみなさん、ご協力くださいました地域のみなさん、そしてお忙しい中おいでくださいました来賓の皆様方、ありがとうございました。

11月28日(木)、のびのびの時間になかよし長縄大会がありました。

この日のためになかよし班のみんなで練習を重ねてきた長縄です。

練習を積み重ねるたびに、6年生を中心として、みんなが縄に入って跳ぶ方法を工夫したり、声を掛け合って励まし合ったりできるようになり、文字通り「なかよし」な活動になりました。

今日はあいにくの雨で、グラウンドではなく体育館での大会となりましたが、空の暗さも吹き飛ばすくらいの、元気いっぱいのみんなでした。

繰り下がりの引き算の勉強をしています。

計算カードはこれで4種類全部できるようになりました。

これからも、速く・正確に計算できるように繰り返し練習をしていきたいと思います。